相続・遺言・ペット信託に強い行政書士|やすもと行政書士事務所

相続・遺言・ペット信託に強い行政書士|やすもと行政書士事務所

💬 相続やペット信託について、AIに気軽に質問できるアシスタントを公開しました。

▶ やすもと事務所案内GPTはこちら

▶【参加報告】かわさき高齢者とペットの問題研究会

📘【3夜連続】これからの相続は“デジタル”がカギ!

第1夜:デジタル相続の“法律不備”とは?

日本と欧米の比較から今後何が必要か

みなさん、こんにちは。やすもと行政書士事務所です😊

昨日の「デジタル遺言書」の話題は思った以上に反響がありました。ありがとうございます。

そこで本日から3夜連続で、「これからの相続にかかわる“デジタル化”」についてお話ししていきます。

初日のテーマは、「日本のデジタル相続にはなぜ“法律の穴”があるのか?」という視点から考えてみましょう。

🔹 そもそも「デジタル遺産」とは?

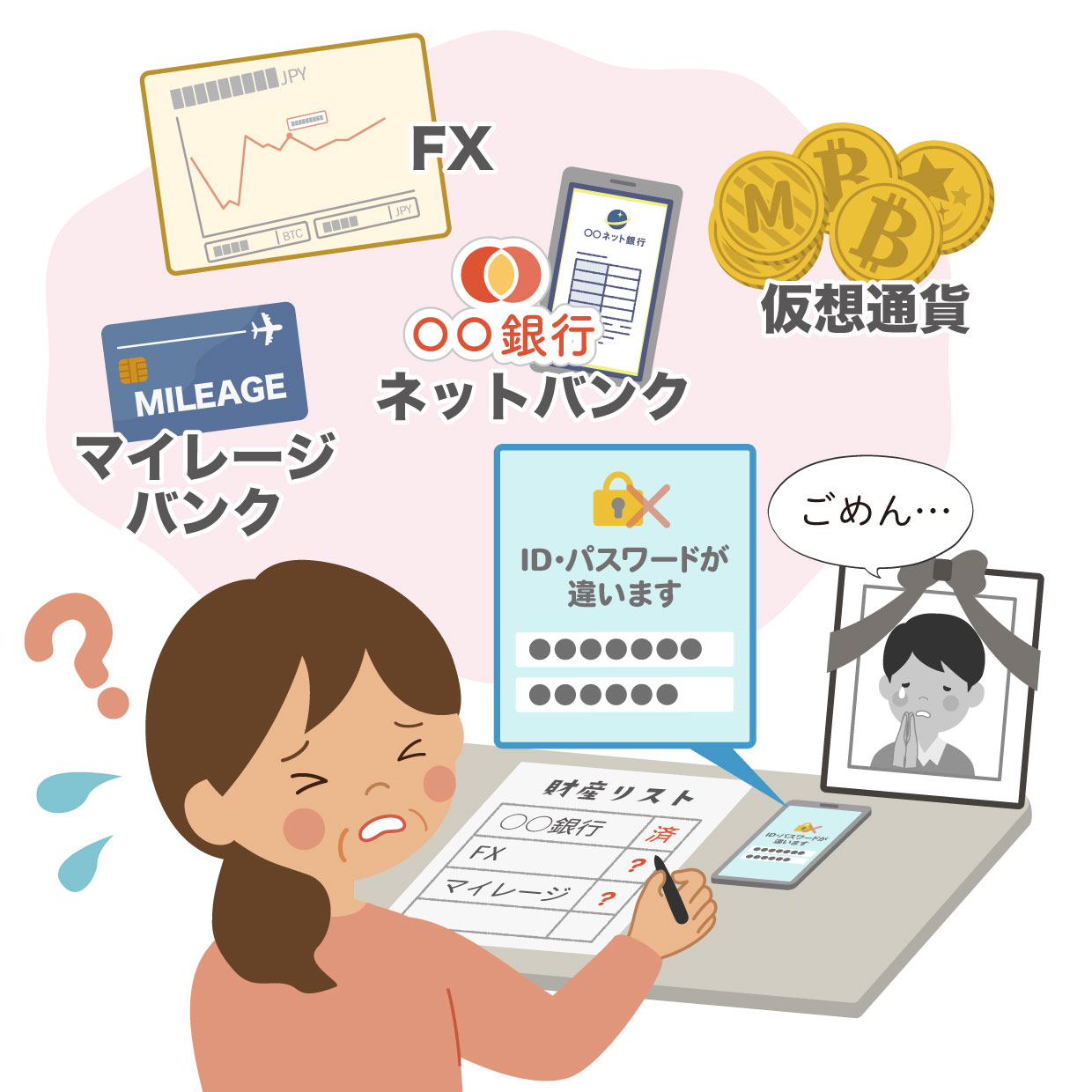

SNSアカウント、ネットバンク、仮想通貨、クラウドに保存された写真や文書…。

亡くなったあとにも“ネット上に残る財産”を「デジタル遺産」と呼びます。

これらは形式的には目に見えませんが、明らかに「情報としての価値」や「財産的価値」を持っています。

ところが現状では、このデジタル遺産がどう扱われるか、まだ曖昧な部分が多いのです。

🔹 日本の法律はどこまで対応している?

日本の民法では、「財産性のあるもの」は原則相続の対象です。

つまり、ネット銀行の残高や仮想通貨などは相続できます。

しかし一方で、SNSアカウントや写真のクラウド保存などは、そのサービスごとの「利用規約」に従うことになります。

たとえば「本人以外はアクセス禁止」となっている場合、家族でも情報に触れられないことがあります。

つまり、日本にはデジタル遺産を包括的に扱う法律がまだ整備されていないのが現状です。

🔹 海外ではどうなっているの?

たとえばアメリカでは、2015年以降「RUFADAA(ラファダ)」という統一州法が導入され、

本人が生前に指定した相続人がSNSやデジタルサービスにアクセスできるよう法整備が進んでいます。

EU(ヨーロッパ連合)やオーストラリアでも、デジタル遺産の相続や管理に関する法整備が徐々に進んでおり、

「死後のデジタル権利」が注目されています。

🔹 なぜ日本は遅れているの?

デジタル遺産という考え方自体が、日本ではまだ一般的ではありません。

また、法律とサービス提供側の規約がバラバラなため、調整が難しいという現実もあります。

さらに、プライバシーや個人情報保護の観点からも、

簡単には他人(家族)にデータを開示できないという壁も存在しています。

🔹 これから何が必要?

- 法律と利用規約の「ギャップ」を埋める国内版RUFADAAのような制度の整備

- 生前からの意思表示(エンディングノート、デジタル遺言)

- 家族間での情報共有と、パスワードなどの“見える化”

今後、個人のデジタル財産がますます増える中で、

「何を残すのか」「誰にどう伝えるか」を考えておくことが重要になってきます。

🔹 まとめ

デジタル遺産は、気づかないうちに私たちの生活に深く根付いています。

そして、日本ではまだ法律の整備が不十分な分野です。

だからこそ、“備えること”が安心につながるのです。

明日の第2夜では、いよいよ「口座管理法と相続オンライン化の今」について、わかりやすくご紹介していきます!

どうぞお楽しみに☺️

📅 月別アーカイブ

📢 【お知らせ】ペット信託&相続遺言チラシが完成しました!

→ ペット信託や相続サポートについてのチラシが完成!制度のポイントや法改正情報も紹介しています。